正在设计一款游戏。

在一款多人游戏中,只要能吸引到一名女性玩家,就相当于吸引到四名男性玩家。

我想听听朋友们的意见,来帮忙选择作战双方的称呼。

这是一款益智游戏。虽然游戏规则很适合用警匪作战来描述,但并不考察玩家反应速度或者操作技巧,而是良好的判断能力。

由于益智的规则是游戏本质,就像下象棋,角色和主题都不重要。就连对双方的称呼都与规则没有丝毫关系。头像是自己上传的图片,与称呼亦无关系。但必须要有一个起码的称呼以区分作战的两方。

即使是两个字母,也至少要说“我是A方,我是B方”。

即使是两种颜色,也只要像下棋一样说“我是黑方,我是红方”。

于是,为了老少咸宜,男欢女乐,我们有以下几种提议:

- 红方与黑方 (头像自定义)

- 蜜蜂与蚂蚁 (头像自定义)

- 扑克牌的两种花色 (头像自定义)

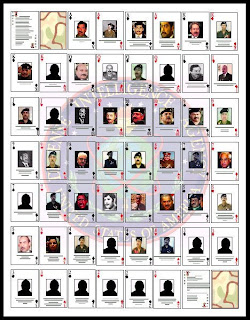

以下是我新画的个人资料显示图,受美国政府扑克牌通缉令影响:

数字表示攻击力,头像自己上传, 生命力在头像上方用血条表示。